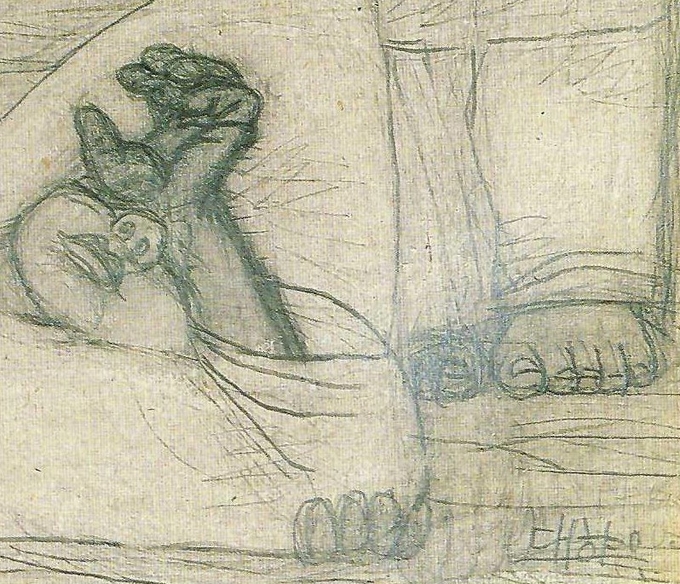

최석태 작가 |

이 그림에 대하여 오랜 시간에 걸쳐 여러 번 언급한 고 이구열 선생님은 이중섭이 연필을 남다르게 구사한 점에 주목했다. 표현이 육중하고 사색적이라고 높이 평가하고, 기법이 놀랍고 예술적 깊이가 완벽하여 감탄을 자아낸다고 하였다.

세 사람이 그림을 꽉 채우고 있다. 그다지 크지 않은 화면에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 맨 앞 사람이다. 그 뒤에 세운 무릎에 두 팔을 얹고 머리를 웅크리고 앉은 인물을 배치했다. 그 뒤로는 두 팔을 깔고 엎어져 누운 인물이 보인다. 배경은 땅바닥인 듯 가로줄이 그어졌다.

뒤에 있는 두 사람이 다소 무기력해 보이는 것과 달리, 앞의 사람은 보는 사람에게 긴장감을 불러일으키는 자세를 하고 있다. 무언가를 모르는 척하는 것 같다. 왼팔을 얼굴 위에 놓고, 잔뜩 긴장한 상태이다. 누군가가 자신을 건드리기만 해도 바로 반격할 태세다. 무릎을 세워 접은 왼쪽 다리와 바닥에 기대어 접은 오른발은, 왼손과 마찬가지로 잔뜩 긴장한 상태다. 앞 사람의 왼쪽 팔과 오른쪽 발은 연필을 거듭 그어대서 매우 진한 상태다.

나는 맨 앞에 있는 사람을 이중섭이 얼마나 정성 들여 고쳐 그렸는가 하는 점에 주목한다. 반바지 아래로 드러난 오른쪽 종아리나 머리 위로 올린 두 팔이 이룬 각도를 다소 느슨하게 그렸다가 더 가파르게 보이도록 바짝 당겨붙여 그리고 펜선을 지운 흔적이 뚜력하다. 그는 왜 이렇게 고심한 것일까?

이 그림이 언제 그려졌느냐 하는 것은 그림의 내용을 파악하는데서 매우 중요한 문제이다. 이중섭의 조카이자 지금은 돌아가신 이영진 선생님의 주장에 따라 나도 이 그림은 1942년부터 여러 해에 걸쳐 그려진 것으로 이야기해 왔다. 그러나 그림의 내용을 면밀히 살펴본 결과, 이제 그 견해를 취소한다. 그림이 그려진 것은 1945년 8월 이후, 9월 정도로 보아야 한다고 생각한다.

그림의 앞 쪽에 있는, 모르는 척하며 팔로 눈을 가리고는 있지만 굳게 다문 입술로 “우리를 모욕하면 가만 있지 않아!”라고 말하는 듯한 인물이 1942년에 착안되어 그려지기 시작했다고 보는 것은 무리다.

1945년 가을은 해방됐다는 벅찬 기분이 유지되던 때였으나 불안감이 컸다. 북에는 소련군이, 남에는 미국군이 군정을 선포한데 이어 38선 이남의 유일한 정부가 미군정이라고 선언한 때가 10월 초였다. 그러나 여전히 우리가 힘을 모으면 독립된 나라를 세울 수 있다는 희망이 꺼지지 않은 때였다.

맨 앞의 인물은 그렇게 희망과 불안이 교차하던 분위기를 드러내고 있는 것이 아닐까? 그 당시 대중들의 문맹률은 매우 높아서 이중섭은 나라의 미래에 대하여 무기력함을 느꼈을 수 있다. 그는 뒤의 두 인물을 통해 이러한 시대 분위기를 반영하면서도 앞의 인물을 통해 복잡하지만 단호한 심경을 드러내고자 한 것이 아닐까.

이 그림은 1945년 10월에 처음 선보였다. 1945년 8월 일본의 항복으로 새로운 국면이 열린 지 불과 몇 달 뒤 10월에 서울에서 열린 해방기념 미술전에 내보이기 위해 원산에서 가져 온 것이다.

하지만 이중섭은 이 그림을 해방기념 미술전에 걸지는 못했다. 그림을 가져왔을 때는 전시회가 이미 끝났기 때문이다. 그 때 중섭의 친구인 시인 오장환과 관련된 인천의 시인, 조각가 등이 광복의 기쁨을 표현하는 인천의 문화행사에 그림을 출품하라고 요청했다. 이중섭은 이 그림과, 함께 가져왔던 <소년>이라는 연필화를 출품하였다.

<세 사람>과 함께 그려진 <소년>. 징용을 당했거나 돈 벌러 일본이나 만주로 갔던 아버지를 기다리는 것일까? 아니면 정신대 불려간 누나가 돌아오기를 기다리는 것일까? 베어진 나무 그루터기, 바람부는 듯한 언덕 사이로 난 길 가운데 비오는 듯한 그림 전체의 분위기에 왼쪽에 드리워진 그림자가 불안감을 더한다.

전시를 마친 두 점의 연필화는 이중섭이 일본에서 공부할 때 알게 된 같은 유학생이자 인천에 온 이중섭을 재워주는 등 호의를 베풀었던 노상덕에게 주었다. 이 연필화는 그 후 여러 사람의 손을 거쳐 지금은 국립현대미술관의 소장품이 되었다.