최석태 미술평론가 |

봉황은 세상에 없는 상상의 동물이지만, 이들이 한 자리에 모이면 태평성대가 온다고 한다. 그래서 조선 왕조 궁궐의 주요 건물 천정에도 봉황을 그리고, 들머리 계단 옆 공간에도 돋을 새김으로 장식하였다. 지금도 대통령 자리 뒷 벽에 이런 문화는 이어지고 있다.

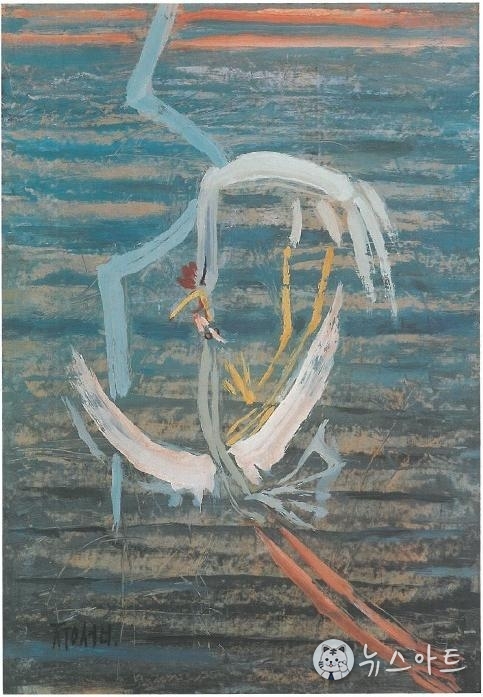

하지만 이중섭은 봉과 황을 그리면서, 태평성대는 커녕 봉과 황이 서로 만나려고 해도 그럴 수 없는 상태를 그렸다. 작가는 이 그림으로 사람들이 안타까운 현실을 느끼도록 하고자 했으나 우리 후손들은 이를 잘 모르고 있는, 그런 그림이다. 단지 그린 이의 부부가 서로 못 만나서 안타까와 하는 것으로 여길 뿐이다. 지하의 이중섭이 가슴을 치며 안타까와 할 일이다.

이중섭이 그린 그러한 봉황 그림은 두 개이다. 하나는 진위 여부를 놓고 논쟁이 있는 그림이고, 하나는 제목이 문제이다. 먼저, 진위여부가 문제인 그림을 보자.

이 그림은 다음에 소개할 완성작에 비해 봉과 황의 형상이 간략하다. 이로 인해 이 그림을 가짜라고 하는 주장이 있다. 하지만 이 그림은 그리는 도중에 도둑맞은 그림이다. 당시 이중섭의 집에는 늘 도둑이 들끓었다. 그의 그림이 돈이 되었기 때문이다.

가로로 줄이 쳐진 그림 배경에는 물감이 마르기 전에 이런 저런 설정을 하려는듯 한 긁어낸 자국이 있다. 중섭은 이 그림을 도둑맞은 뒤 자신의 의도를 더욱 잘 반영하도록 봉과 황의 배치를 좀더 극적으로 만들어 아래의 그림을 완성한 것이다. 따라서 그림은 진본이지만 서명만 가짜라고 보는 것이 타당하다.

다음은 중섭이 그림을 도둑맞은 뒤에 다시 그린 봉황그림이다.

앞의 그림에 비해 이 그림에서 황의 매달림은 더욱 극적이다. 날개가 아래로 늘어진 각도가 커져 곧 꺽일 것만 같아 더욱 절박해 보인다. 봉과 황 모두에게 디테일이 추가되어 절실하게 서로 만나고자 안간 힘을 쓰고 있다는 것이 느껴진다. 애절한 눈으로 퍼덕거리는 황의 모습을 보라. 도둑맞은 그림에서 보였던 아름다운 배경을 단순화시킨 것도, 이런 상황을 부각하고자 하였음일지도 모른다.

흔히 <부부>라고 알려져 있는 이 그림들의 제목은 따로 있었다. 이중섭 평전을 쓰기 위해 취재하다가 만난 놀라운 분들 중의 한 분인 노상덕 선생은, 이 그림의 제목이 명확하게 기억나지는 않지만 분명 남북 관계를 가리키는 제목이었다고 전했다.

노상덕 선생은 광복 직후 이중섭으로부터 두 점의 연필화 <세 사람>과 <소년>을 넘겨받을 정도로 이중섭과 친분이 있는 분이다. 일본에서 대학을 다니다가 서로 알게 된 사이였다고 한다. 두 사람의 인연은 부산으로 피난 갔을 때에도 이어져서 피난지 부산의 국립박물관 화랑에서 열린 신사실파 3차 전시에 이중섭이 참여하고, 이것이 전시 도중에 검열 문제로 막을 내리는 광경까지 목격하였다.

그는 휴전 후 1955년 연초에 겨우 열린 서울에서의 개인전을 앞두고 또 만나 이 그림이 남북관계에 대한 것이라는 말을 들었다고 한다. 그의 증언을 접하고 당시의 사정을 다시 살펴보았다. 서울에서 개인전이 열린 시기가 왜 그렇게 늦었을까?

지금은 덜하지만 이 때만해도 한겨울이나 한여름에는 전시회를 꺼렸다. 이중섭도 전시회를 가을에 열기 위해 준비했다. 그러나 휴전을 하고도 계엄 상태가 풀리지 않아 검열을 거쳐야 했는데, 당국이 걸고 넘어졌다고 한다. 몇 날 며칠을 문제의 그림 제목 때문에 당국과 옥신각신했는데, 이중섭이 자리를 비운 상태에서 친구들이 그림 제목은 ‘부부’라고 말하고서야 간신히 전시회를 열 수 있었다고 한다.

선생의 설명에 서울에서 중섭의 개인전이 늦어진 이유가 납득이 되었다. 그로부터 이 그림은 부부가 되었고, 이 그림의 주제는 부부로 여겨져 왔던 것이다. 노상덕 선생은 도저히 이중섭이 애초에 붙인 그림의 제목이 생각나지 않는다고 하였다. 그래서 하는 수 없이 필자가 지은 이름이 <봉황>이다.

이제 그림을 읽어보자. 봉과 황은 위와 아래에서 서로 안으려 애쓴다. 봉은 목을 한껏 아래로 향해 황의 입이라도 맞추려고 한다. 아울러 수직을 이루다시피한 날개도 최대한 늘어뜨렸다. 한쪽 날개를 다 보여주고 있지 않은 것이 눈에 띈다. 화면 위의 어느 지점에 날개의 나머지 부분이 묶여있는 것은 아닐까? 그렇지 않고서야 저렇게 부자연스러운 자세일 수 있겠는가.

황은 위로 오르려 안간 힘을 쓰고 있다. 날개를 퍼득거리는 상태다. 그래서 몸이 조금 떠오르고 목을 최대한 위로 향해 겨우 봉의 입에 닿을 듯 말 듯 하다. 그러나 더 이상은 불가능하다. 다리가 휘어져서 땅바닥을 떠나지 못하고 있지 않은가.

그림의 위와 아래에 가로로 그어진 붉고 푸른 줄의 존재는 이 그림이 북과 남의 우리 민족이 처한 상황을 그린 것임을 또렷하게 나타내고 있다. 우리 민족은 일본으로부터 해방되는 줄 알았는데 분단에 이어 동족상잔의 전쟁까지 치루어야 하는 비참한 상황에 처했다. 그렇게 이 그림에는 당시의 시국 또는 정치에 대한 이중섭의 의식이 드러난다. 또한 그런 면에서, 6.25가 국제전이며서 내전의 성격을 지녔다고 평가되는 이유를 잘 드러내는 그림이라고 여겨진다.

조상 대대로 쓰던 봉황을 새롭게 그리면서 이중섭이 고구려 무덤 벽화에서 황의 날개를 빌어온 것이 아니냐는 말이 계속 있어왔다. 그림을 보면 그 말에 단박에 동의할 수 있다.

이중섭은 이처럼 과거 조상들의 미술작품에서 종종 표현 방식을 가져온다. 중섭이 남긴 그림 중 가장 큰 그림인 <도원>에서 작은 봉우리를 표현한 방식은 고구려 수렵도에서 언덕을 표현한 방식과 매우 비슷하다. 중섭의 그림에 자주 등장하는 연꽃과 아이를 표현하는 방식은 고려청자에서 빌어온 것이다. 이중섭이 얼마나 우리 조상 대대로 즐기던 소재와 방식을 끌어와 자신의 그림에 녹여냈는지 알 수 있다.

이 그림은 1954년 통영의 4인전에 처음 선보였다. 이를 안 이중섭의 친구이자 시인인 김광균이, 사위인 간송 전형필의 아드님인 고 전성우 화백에게 직접 가서 사오게 했다. 이후 이중섭을 존경하던 화가 김종학 선생님이 그림을 넘겨받아 간직하며 공부하였는데, 여러 손을 거쳐 이제 공공의 영역으로 들어왔다.

<달과 까마귀> 등과 더불어 통영에서 그려진 여러 그림 중의 하나인 이 그림이 통영에 모아져서 보여지기를 소망한다. 장소적합성이 높아야 가치가 더욱 높아지는 것이니.